|

2016-02-25 専門家が語る。フランチャイズ・独立開業コラム

コンビニ研究家

田矢 信二 |

コンビニのプロが予測!ローソンとファミマ、経営統合で2位をつかみ取るのは?

このコラムのポイント

昨年からニュースでも話題になっているコンビニ業界の経営統合。業界4位のサークルKサンクスと手を組むファミリーマートと現在2位のローソン。今後どちらが店舗数でセブン-イレブンに次ぐ業界2位になるのか・コンビニ研究家の田矢信二氏が予測しました。

フランチャイズWEBリポート編集部

コンビニ業界3位と4位が経営統合。2位のローソンの動きを追います

コンビニ業界は、昨年の大規模な経営統合が浮上し業界3位のファミリーマートと4位のサークルKサンクスを2016年9月に経営統合し、社名を「ユニー・ファミリーマートHD」にするほか、コンビニのブランドを「ファミリーマート」に統一すると発表しました。

ファミリーマートとサークルKサンクス統合後のコンビニ店舗数は、およそ1万8,000店(2015年12月末現在)と、王者のセブン-イレブン・ジャパンに続く、業界2位のポジションになる見込みです。

このように業界動向が活発化する中で、現在の業界2位ローソンはどのような動きを見せているのか読み解いていきたいと思います。

ローソンの経営統合は、キーワードが2つあります。それは「病院店と店内調理」×「地域性と健康店」で、それぞれ狙いが違うと私は、読んでいます。

まずは、群雄割拠の局地戦から出店戦略を読み解いていきます。

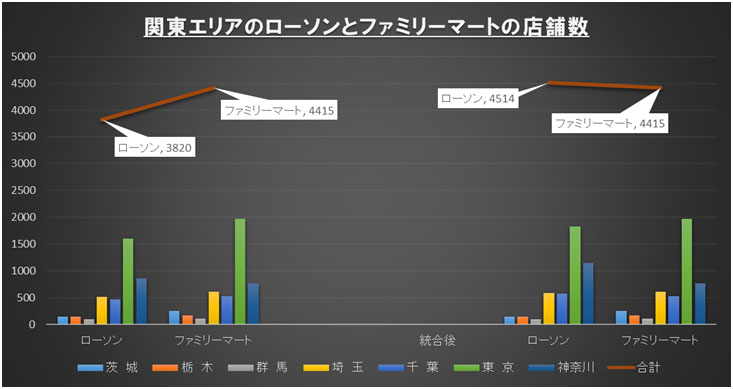

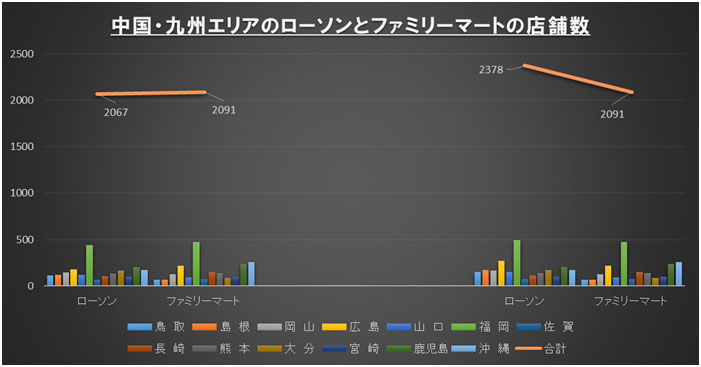

1.関東エリアの出店現状:関東ではローソンが店舗数では勝つ可能性大

各社とも収益構造が高い関東エリアでの出店エリアの争奪戦は、厳しい環境下で闘っていますが、ローソンが仮にポプラとスリーエフを統合できた場合に、関東エリアではファミリーマートに総店舗数では勝つ可能性がでてきます。これは非常に大きなメリットを生み出します。

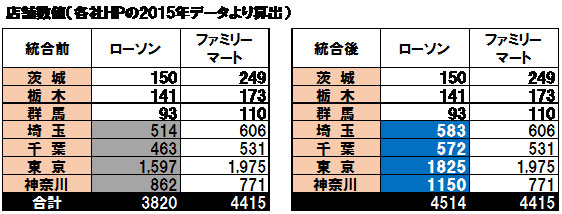

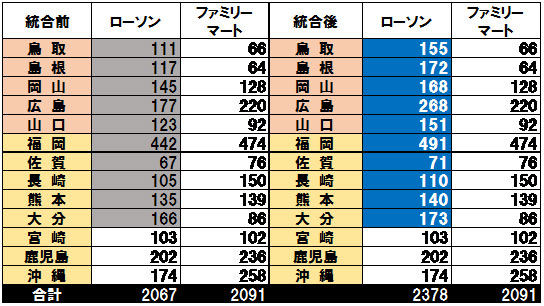

2.中国・九州エリアの出店現状:ポプラと経営統合できればファミマにも勝てる!?

同じように中国・九州エリアでも、ポプラを経営統合できれば、ファミリーマートより店舗数では優位性が出てきます。この2つのエリアを抑える意味は、ローソンにとって非常に大きな収穫をもたらします。

ポプラとの経営統合によるねらい「病院店と店内調理」

ポプラは、広島を中心に西日本に展開していますが、出店戦略では病院店舗を多く持っているのでローソンが経営統合することにより、病院店シェア日本一にできる可能性が出てきます。

そうすることで健康ステーションの戦略をより明確化することができます。次に、駅中心の立地が多いことを活かしたでポプラの「店炊きごはんポプ弁」やローソンの店内キッチンによる「まちかど厨房」と言った店内調理の商品開発が共同で進められるのではないかと考えています。

スリーエフとの経営統合によるねらい「地域性と健康店」

スリーエフが展開する淹れたてコーヒーやインストアベーカリーgooz(8店舗)と言うファストフード強化型店舗があり、ナチュラルローソンに転換できる可能性があります。立地も全て健康志向が高い所に出店しています。

ローソンは成城石井の買収を成功させましたが、単体では成功と言えますがコンビニエンス事業とシナジー効果を生み出せるほど結果がでていませんし課題も残ります。健康志向型コンビニのナチュラル・ローソンとのシナジー効果を私は期待したいところです。

ウサギのファミマVSカメのローソン。やはり強いのはセブン?そして・・

最後に、ファミマの経営統合は平均日販が上振れするとは考えにくく、その影響を加盟店側が受けると予測します。そして、どのような年度計画で看板替えを成功させるかがポイントになってくるでしょう。

このスピード重視のウサギ型戦略なのに対して、ローソンは地道に地域密着企業との経営統合を看板替えに相当の時間と労力がかかる実体験をもとに慎重なカメ型戦略を取っています。

イソップ童話の「ウサギとカメ」の結果になるのか。今後の両企業の動きに注目したいものです。コンビニ研究家としては、イオングループの動きが非常に気になっています。

業界再編の影響度についての話になりますが・・ミニストップ以外のコンビニを吸収するケースが出た場合、大手とのタッグも可能性がゼロではないと読んでいます。それも全て、ファミリーマートが3年で看板統一を完成させるかどうかにかかっています。

私は、6~8年はかかるのではと予測します。その間に王者セブンイレブンが20,000店突破するニュースが先に流れるのではないでしょうか。

店舗数が同じ規模でも、スタートラインにやっと立った企業と強化されて闘う集団になった企業での現場における戦闘力は、明らかな差になって売場に現れないことを危惧します。そういった点では、ローソンの独自路線が結局は、顧客に支持され業界2位へと再浮上する可能性の方が強いと私は思います。

日本のコンビニにおけるシェア争奪の局地戦は、もう数年前からはじまっていますがローソン、ファミリーマート両者ともに絶対に負けられないエリアが、セブンイレブン唯一の未出店エリアの沖縄県です。両者ともに、セブンイレブンが存在しないエリア競争なので収益構造における重要なマグネット・ポイントになっていると私は予想します。

合計店舗数は、432店舗(両社合算)で、仮に計算しやすいように1店舗あたりの年商を1億とした場合に、約432億円規模になり、利益率を5%と設定した場合には約20億円にもなります。今後、このエリアの動きは、地域性の多店舗展のビジネス事例として参考になるのではないでしょうか。