|

2015-12-14 専門家が語る。フランチャイズ・独立開業コラム

合資会社マネジメント・ブレイン・アソシエイツ 代表

中土井 鉄信 |

塾経営者になるなら知っておきたい!塾のスタンダードと利便性とは

このコラムのポイント

学習塾で成功するなら「塾のスタンダード」を知ることが必須といえます。今回のコラムでは大手学習塾フランチャイズなどの傾向も参考にしつつ、小学生や中学生などの生徒が通熟する頻度や時間などを考察しています。学習塾業界のコンサルタントならではのためになる分析です。

フランチャイズWEBリポート編集部

コース設計の前提・塾のスタンダードを知る!

前回は、コース設計を考えるための視点を取り上げました。利便性・投資性・効果性の3つの視点です。今回は、この3つの視点を具体的に理解するために、塾のスタンダードをお伝えしたいと思います。全国の大手学習塾のコース設計を知ることが、塾のスタンダードを知る近道になります。

「塾のスタンダード」を知るために大手塾の傾向を知ろう

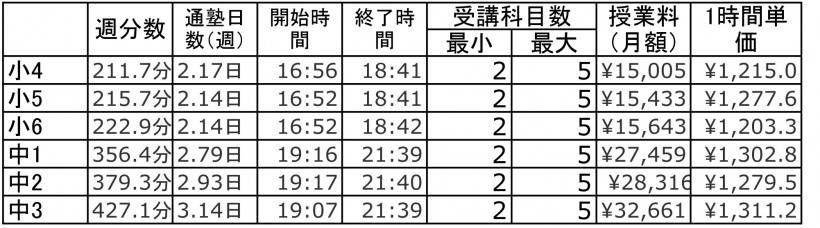

塾のスタンダードを知るために、全国の大手学習塾のコース設計をまとめたものを見てください。この表でまとめた大手学習塾ですが、1校舎あたり平均150名の生徒を抱える学習塾です。明光義塾など全国展開しているFCチェーン塾は、1校舎あたり約40名から60数名が平均ですから、集客力は、2倍から3倍強あるのです。ここがポイントです。

校舎数が多いから凄いのではありません。1校舎あたりどのくらいの生徒を集客できるかが、設計のポイントです。そういう意味で、大手学習塾のコース設計を知れば、塾のスタンダードが分かるというものです。

<大手集団指導塾のコース設計平均値>

*小学生は非受験コース

上記の表は、私の手元にある大手学習塾のチラシ(最新のものではありませんが)から、平均値を取ったものです。わざわざ大手集団塾の平均値をお見せした理由は、ここに通塾のヒント=「利便性」があるからです。総計で軽く10万人を超える生徒たちが通う塾の平均値ですから、これがスタンダードだといっても過言ではありません。つまり、この枠組みを分析することで、「利便性」や「投資性」、「効果性」のヒントを得られるのです。

表からわかる生徒が通塾するポイント

小学生が1週間で塾に通う日数は「2日」

上記の表で、小学生の通塾日数は、2.17日(小4)、2.14日(小5・6)です。ここから、小学生の通塾日数は、週3日では多く、2日が丁度いいということが分かります。受験しない小学生が塾に3日も通わなければならないのは、顧客にとって「不便」(利便性が低い)なことが分かります。

小学生が塾にいられる時間は長くて「120分」が限度

次に時間帯を見てみましょう。開始時間ですが、小学生は16時50分前後、終了時間は18時40分前後です。

小学生の授業は、16時半スタートでは早く、19時終了では遅いことが分かります。つまり、「16時50分前後スタート、18時40分前後終了」という枠に収まらない授業時間設定では、小学生は通いづらい(=集客ができない)ということです。また、16時50分前後から18時40分前後までの塾の滞留時間は約110分です。通常、長くて120分ぐらいまでしか小学生は塾にいられないことも分かります。

中学生が1週間で塾に通う日数は中1・2で「2日」、中3で「3日」

中学生も同様に考えます。通塾日数は、中1・2年は週2日もしくは3日、中3でも3日です(受験直前は除く)。中学部の『基本コース』が週4日では、不便な塾・通いづらい塾ということになります。

中学生が塾にいられる時間は「140~150分」程度

開始時間は19時15分前後、終了時間はほぼ21時40分。地方によっては22時を回っても授業を行う塾はありますが、それでは「遅い」と感じる地域は多いでしょう。この時間帯から、中学生の塾の滞留時間は約140~150分であることも分かります。こういうデータから、「利便性」を追求していくことが重要です。

今回は、ここまでにしておきます。コース設計は、こういうデータをどう実現していくかということです。

今回は、ここまでにしておきます。コース設計は、こういうデータをどう実現していくかということです。