|

2017-03-22 専門家が語る。フランチャイズ・独立開業コラム

株式会社経営教育研究所 FCアナリスト・コンサルタント

今野篤 |

教育FC最前線!2017年ビジネスモデルの差異化、その実態と今後の動向に迫る!

このコラムのポイント

人口減少・少子化のあおりを受けながらも、時代の変化に合わせ、成長し続ける教育FCブランド。市場を牽引してきた個別指導塾のほか、英語・英会話、学童保育、幼児教育、ICT技術を駆使した指導方法など教育ビジネスの業態は多様化しています。2020年の教育改革に向かい順応を迫られる各ブランドですが、その実態と動向について教育ビジネスアナリストの今野篤氏に解説いただきました。

フランチャイズWEBリポート編集部

2017年 教育フランチャイズの最新動向

ここ数年で一気に増えたFC(フランチャイズ)塾。市場を牽引してきた個別指導の他、予備校、英語・英会話、学童保育、幼児教室、習い事など多種多様化。各社、加盟者獲得に向け、商品やサービスはもちろんのこと、ビジネスモデルの差異化に入っている。群雄割拠に入った教育FC、その実態と今後の動向に迫ってみた。

少子化にも関わらずプラス成長

少子化の影響を受けて、業績が悪化する教育機関も出はじめているが、これは決して教育業界全体が深刻な不況下にあるというわけではない。子供の人口が増えていた少し前までなら、さほどの経営努力をしなくても毎年安定した生徒を集めることができた。しかし少子化によって、戦略なき経営をしてきた一部の教育機関に、生徒数減少の波が襲いかかっているに過ぎない。

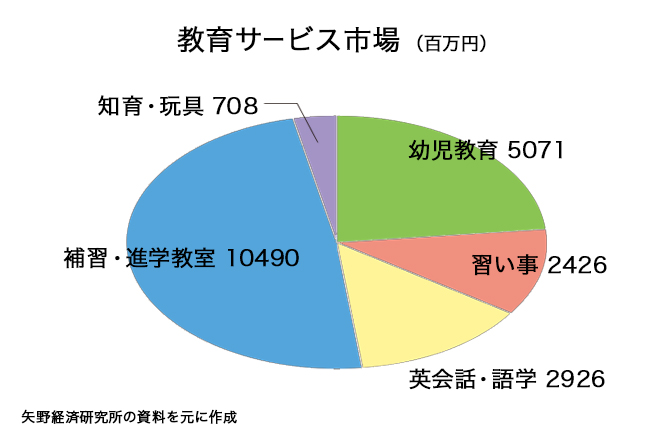

矢野経済研究所『 教育産業市場に関する調査結果「教育産業白書2016年版」』によると、2015年度の教育産業全体市場(主要12分野計)は前年度比0.9%減の2兆5006億円。学習塾・予備校市場は前年度比2.0%増の9570億円で、前年度に続きプラス成長で推移していることがわかった。

規模を拡大した分野は、「学習塾・予備校市場」「資格検定試験市場」「英会話・語学学校市場」「幼児英才教育市場」「企業向け研修サービス市場」の5分野。少子化の進行によって市場縮小が懸念されているものの、前年度に続きプラス成長で推移が見られた。成長要因は映像授業を組み合わせた学習サービスの堅調な集客と、小学校低学年層の生徒開拓の活発化、通信教育講座退会者の受け皿の需要が発生したと、矢野経済研究所は視ている。

漸減傾向にある市場だが、個別指導塾の台頭により、その内訳はこの10年で大きく変わった。現在、個別指導のシェアは市場の半分近くまで迫ってきており、個別指導が塾予備校業界を牽引してきたと言ってよいだろう。しかし今、その個別指導自体の勢いがなくなってきたことも事実である。個別指導が誕生して、既に30年以上が経っている。企業の繁栄が大方30年とすれば、頷ける事実でもある。

現在、塾予備校を取り巻く環境は激変している。止まらない少子化や多様化する社会、進化するITの教育活用、教育ビジネスのフランチャイズ化、グローバル化する社会に対応すべく導入が進む英語、そして高大接続とも言われる2020年の教育改革。今、塾予備校の市場は揺れ始めている。

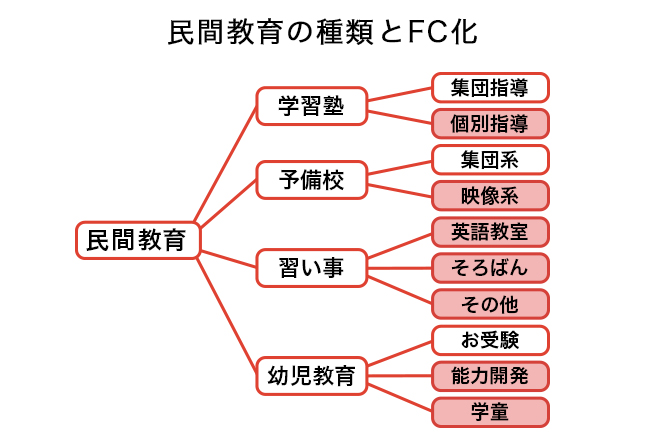

広がる民間教育の裾野

市場を細分化して見ていくと、新しい分野での教育ビジネスが始まっている。自立式型の個別指導塾は、従来の個別指導と違い、講師一人で5~10名程度の生徒を指導する。低価格な授業やフランチャイズ化と相まって勢力を拡大中である。

幼児教育や右脳開発、習い事では、低年齢化および付加価値化が進む。民間学童保育は社会に合わせた変化を遂げ、都市部では潜在ニーズが高い。学習はもちろんのこと、運動、食事、送迎まで一気通貫のサービスを提供する。その他、ゼロ歳児からの幼児教室、現代に復活したそろばん塾、サッカーやスポーツ教室など、教育の多様化が進む。

幼児や習い事までを対象にすると、塾予備校の市場は一気に2兆円に膨れ上がる(矢野経済研究所調べ)。少子化が確定未来となったいま市場のパイを広げる、これは成熟した業界が避けて通れない道である。しかしそこにあるのは、M&Aの活発化や異業種による参入・既存市場の破壊、ビジネスはより複雑になり、より経営力のある企業が市場を支配している。

実際に東進ハイスクールのナガセ、学研HDやベネッセHD、Z会を展開する増進会による塾企業の買収が進み、かつて数年前まで20社近くあった上場塾は減り続けている。学習塾最大手の栄光HDも上場を廃止している。逆にリクルートやジャストシステム、DeNAといった異業種からの参入が相次いでいる。

1円刻みの価格競争にしのぎを削るような業界と比較すれば、教育サービスはまだまだ収益面でのゆとりが大きい。「教育費は聖域」といわれ続けてきただけに「不況下でも最も影響を受けにくい分野」といっても過言ではない。その中でも堅調な業績を維持しているのが塾予備校業界である。

教育パッケージのフランチャイズ化

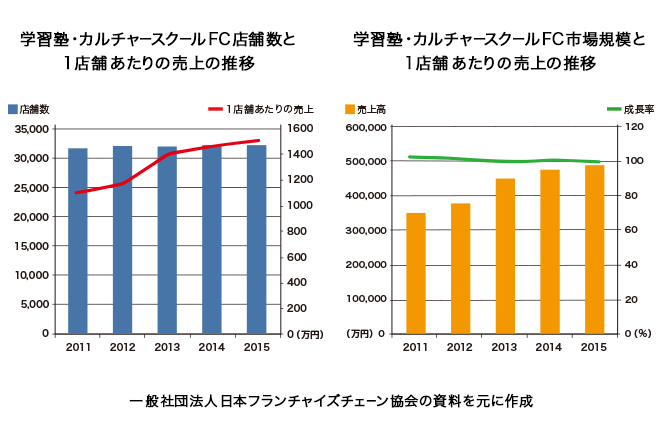

日本フランチャイズチェーン協会のFC統計調査によると、2015年度の学習塾・カルチャースクール分野の売上高は前年比102.7%の 4,881億円、本部数は前年同様の90だった。フランチャイズ教室数は前年比99.9%の 32,238教室と若干減ったものの、一教室あたりの売上高は前年比102.8%の1,514万円と増えている。個別指導教室を中心に、少子化や競争激化を背景にしつつも堅調に推移し、教育サービスFCは教室数・売上高ともに成長を見せている。

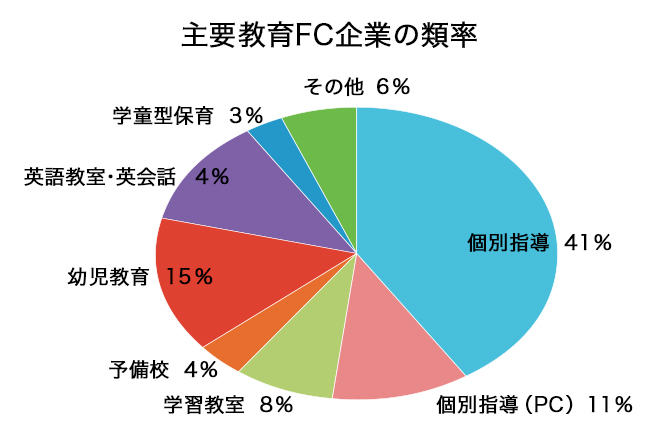

学習塾において個別指導型のシェアは年々高まり、個別指導シェアの拡大を勢いづけているのが、低資本開業を売りにするアーリー系FC勢である。個別指導型FCは年々本部数が増え、今ではFC本部同士の激しい加盟者の争奪戦が激化している。

また教育の多様化に伴い、幼児教育、英会話、そろばんなど様々な学習FCパッケージが出てきており、これは時代の新しいニーズを反映した結果だと言えよう。成熟する市場の中、本部は新たな商品・サービスの開発、FCとしては加盟者の支援に力を注ぐ。

今後個別指導FCは、大手系、授業力が高いブランド、そして低価格な自立系の3パターンに絞られそうだ。本部同士の戦い、加盟者同士間の買収は避けて通れないだろう。本部としては、2020年の教育改革に対応した取り組みが必要である。しかし、今回の改革をチャンスとして捉えることができるFC本部は、実のところ数少ない。

教育の多様化はFCでも進み、様々な教育パッケージやコンテンツを取り揃えた教室の複合型化が進むだろう。この10年間でFC本部数は 50から90とほぼ倍増しており、習い事や右脳教育のパッケージが増えている。この勢いはまだ続いている。

数がモノを言う全国展開は終わり、いかに巧みにエリア展開できるのか。そして地域に根ざした教育をどこまで提供できるのか。そのためにFC本部は、加盟者の教育と教育コンテンツ開発にコストを集中すべきだ。FCも質が問われる時代に入った。

加盟者は自分自身のスキルの棚卸をしつつ、ミスマッチのないようにFC本部探しをしたい。

個別指導

個別指導型塾を展開するFC本部は確認できているもので 40社ほど、その教室数を合わせると実に6000教室に上る。総務省の事業所・企業統計によれば、学習塾の教室数は約5万であるから、全学習塾教室数の一割以上が、個別指導のFC教室になる計算だ。個別指導FCは「異業種型」「集団型」「個別専門型」「デジタル型」と大きく四つのタイプに分けることができる。

異業種参入型

塾以外の業種から参入してきた「異業種型」では、トライプラス、城南コベッツ、ECCベストワンなどが教室数を伸ばしている。これらの企業は、自社のコンテンツやノウハウを塾用のFCパッケージに仕上げ、差別化を図る戦略をとる。2015年よりベネッセコーポレーションもFCに参入した。

トライプラスは家庭教師で培った講師ネットワークを土台に、城南コベッツは予備校で培った成績保証制度やデジタル教材を推進、ベストワンは総合教育機関ECCのコンテンツやネットワークを活かし、英語教室ECCジュニアとの併設を進める。

核となる教育パッケージが、現代社会や2020年の教育改革にマッチングすれば、市場機会は多いだろう。

集団参入型

集団指導塾から参入する「集団型」は、個太郎塾、京進スクールワン、AXISが代表格。このグループは、企業スケールメリットやブランド力、そして集団指導塾で培った指導力を持って、個別指導教室の勢力拡大を図っている。

近年、秀英iD予備校やフリーステップも個別指導FCに参入。集団指導塾による個別指導FC展開は、2020年の教育改革対応との親和性が高く、今後市場を拡大する可能性を秘めている。

個別専門型

明光義塾、スクールIE、ITTO個別指導学院などがその代表格。大手中心にこれまで培ってきたノウハウを活かし、次世代のFCビジネスモデルの構築や新パッケージとサービスの開発が活発である。

明光ネットワークジャパンは、早稲田アカデミーと共同で難関校・上位校を受験する高学力層向けの早稲田アカデミー個別進学館他、世界を視野にNo.1を目指す明光サッカースクールなどをFC展開。自分未来きょういくは、快適な学習空間と英語施設を併設したみやび個別指導学院、女子専用のすみれ個別指導学院、低価格なNOVA個別指導学院や家庭教師さらさなど、多チャンネル化を進める。

やる気スイッチグループの拓人は、個別指導の他に幼児教室チャイルド・アイズ、英会話 WinBe(ウィンビー)、民間学童 KidsDuo(キッズデュオ)を集結させ、幼児から高校生向けの教育サービスを一体にした複合施設を展開中。また、スポーツを科学するゆめスポを新たにプロデュースした。

また学びの森 J-STUDIO、WBMなど新ブランドも登場している。

個別指導専門型は、周辺サービスをうまく取り込んだ総合型学習塾づくりにステージが移った模様である。

デジタル型

近年増えているのが、低価格な授業料を売りにした自立型の学習塾。自立型とは、生徒が学習を一人で行えるようにと考えた個別指導授業スタイルのことで、パーテーションで囲まれたブースで授業を行う個別指導型スタイルと違い、自立式では学校の授業のように集団授業(一斉授業)スタイルを取る。講師一人に対して生徒が五人程度、中には講師一人で10名以上の生徒を指導する塾もある。生徒はオープンスペースでプリントや映像授業により学習を進める。従来の個別指導と真逆で、学習する生徒が主となり、教える講師が従となる。

自立型には、PC上のデジタル教材で授業を進めるCAI(Computer Aided Instruction)の形式をとる塾が多い。娯楽と学習を融合したエデュテインメントに加え、教育ソフトにゲームの要素を取り入れたゲーミフィケーションなど、子供の興味を喚起するような仕掛けが施されている。

以前から自立型は存在していたが、この数年で急速に増え始めた。その背景には、長く続く所得の落ち込み、少子化により指導する大学生講師そのものの減少、そして IT発展によるデジタル系教材の普及がある。自立型は自習形式や PCによる指導を取ることで、講師の数は従来の個別指導に比べてかなり少なく済む。塾の三大経費は人件費、広告宣伝費、家賃と言われるが、自立式は講師人件費やスペースを大きく削減することで収益構造を変革し、低価格な授業を提供できるビジネスモデルを実現した。ゆえにFCモデルも比較的低価格なモデルに仕上がっているケースが多い。

ショウイン、ヒーローズなどが、全国で勢力を拡大中である。デジタル教材老舗の学研CAIスクールは学習のタブレット化を進めている。

学習教室

公文式が16,800教室、学研教室が14,000教室、ECCジュニアが10,000教室と、個別指導塾と比べて教室数が桁違いに多い。これは個別指導に比べて、対象とする生徒の年齢層が低く、商圏は小学校の学区で設定されることが多いからだ。そのために教室そのものがコンパクトに設計されており、自宅で開校(開業)する教室も少なくない。

しかし近年、より小型なマーケットを狙う個別指導型FCも登場し、その境界は狭まりつつある。また、ガウディアのように学習塾と併設するタイプや、すばるキッズくらぶのように、地域限定で展開するFCパッケージも増えてきた。

予備校

東進衛星予備校は、映像配信システムとFC方式を用いた大学受験予備校で、現在約900校の校舎を展開。代ゼミサテライン予備校は400校、後発の河合塾マナビスも同様の方式でFC展開をしている。

これらの予備校の講義は、通信衛星やインターネット回線を利用して、全国の加盟校に送信するシステムを用いて行う。さらに高速のインターネット回線を用いることで、オンデマンドによる映像授業サービスを提供できるようになった。

既存の予備校とは対照的に、映像コンテンツを使った予備校市場は、隠れた成長市場と言えるだろう。反面、リクルート受験サプリのような低価格もしくは無料化した映像コンテンツ・サービスが多く出回ってきており、FCパッケージの差別化や付加価値化がないと、たちまちマーケットを失いかねない。

その他、ユニークな学習メソッドを持つ武田塾が、一昨年から本格的にFC展開を開始。既に首都圏を中心に100教室を開校している。

幼児・英才型学習教室

就学前の幼児や小学生低学年のうちから、英才教育を施すスクールが数を増やしている。この背景にあるのが、母親の学歴の向上に伴う教育熱心な家庭の増加、保護者層における英語教育の早期化への意識の高まり、共働き(ダブルインカム)世帯の増加などがあげられる。

幼児教育市場は約650億円、お受験と知育教育のスクール比率は約1:4。少子化による市場の縮小により顧客層の低年齢化が進み、幼児教育に進出する企業が増えてきた。それに伴い、昨今、知育教育のFC化が進んでいる。

幼児教室では「七田チャイルドアカデミー」や「コペル」「TOEベビーパーク」、大手塾からは、心と脳を育むチャイルド・アイズ」。また新しい動きとして、理数系幼児さんすう教室「SPICA」や算数オリンピックメダリストを輩出する「りんご塾」など、専門的かつユニークな教室も誕生している。

英語・英会話

矢野経済研究所によると、2015年度の幼児・子供向け外国語教室市場は、前年度比102.0%の1,010億円であった。2016年度は1,030億円を見込む。

文部科学省より2013年12月に公表された小中高等学校を通じた英語教育全体の抜本的充実を図るための計画が契機となり、保護者層の早期英語教育への関心が高まっている。

また、2015年度のプリスクール市場規模(英語のみで教育・保育・託児を行う幼稚園や保育園、託児所)は前年度比109.6%の 340億円、2016年度は 370億円を見込む。保護者層において英語教育の早期化への意識が高まっていることを背景に、市場規模は拡大傾向にある。

英語への関心が高まる中、東進こども英語塾が全国規模でFC展開中。また、アルクと明光ネットワークジャパンは、子ども英語教室の明光アルク英語スタジオのFC展開を始めた。

この他、1,200教室を展開するペッピーキッズクラブ、栄光HDグループのシェーン英会話&留学、アメリカンランゲージスクールなどがひしめき合い、市場が再活発化してきた。

民間学童型保育

アフタースクールと呼ばれる民間学童型保育は、働く女性の増加やライフスタイルの変化に伴い、近年その数を伸ばしている。学習塾以外からの参入が相次ぐ。

厚生労働省発表による2014年学童保育の実施状況調査結果によると、この五年間で、施設は3621カ所増(約1.2倍)、入所児童は約13万人増(約1.2倍)だった。また全国学童保育連絡協議会「学童保育(放課後児童クラブ)の実施状況調査結果」によると、学童保育の入所児童数は107万6571人となり前年に比べて5万9142人増えた。

学童ニーズが高まる中、FCで先行しているのが、バイリンガル学童保育 KidsDuoであり、FC展開で1,000教室を目指す。学童クラブの機能を兼ね備えた長時間預かり型学習塾の明光キッズは、同社が展開する明光義塾とのシナジー効果を図る。学習としつけで生きる力を掲げる学童クラブアウラは、保育に進学塾の学習指導や理科・自然・農業体験を取り入れる。

その他

教育が多様化するにつれて、続々と学習周辺サービス領域のFCパッケージが増えている。

ヒューマンキッズは、理科実験教室やロボット教室を全国に500教室以上展開中。クレファスは、LEGO(c) 社のキットを使ったプログラミング授業を取り入れている。

近年復活したそろばんは、京大個別会そろばん塾ピコと、いしど式そろばんが全国展開中。両ブランドを合わせると600教室以上にもなる。また、子どものやる気や続ける力を育む七つの習慣、プロコーチが教える明光サッカースクール、「正しく見る」技術が学ぶ楽しみを伸ばす目の学校など、教育FCも多様化時代を迎えた。

障害児童の学習支援をする放課後等デイサービスは、厚生労働者により平成24年4月に児童福祉法に位置づけられた新たな支援である。主に6歳から18歳の障害のある児童を対象として、放課後や夏休み等長期休業日に生活能力向上のための訓練および社会との交流促進等を継続的に提供する。

学習障害児は現在、子供全体の6%が該当すると言われており、これは16人にひとりの割合で決して少なくはない。ニッチな市場だが、国が後押しをする社会貢献型のインフラ事業であり、まだ競合も多くないことから、教育関連企業の他に介護事業者の参入が続く。

個別FCの選び方

〜デジタル教材・教育改革対応・低価格塾の台頭〜

個別指導は「2020年教育改革」高校生対応が鍵

塾市場成長の原動力となった集団指導型の塾は、ひとつの教室により多くの子供を集めて、より多くの教室を展開してきた。しかしこの集団指導型塾のビジネス構造が、社会の変化に対応しきれなくなった。言い換えれば、少子化による過剰設備に苦しんでいる。

集団指導塾に取って変わったのが個別指導塾。変動費型ビジネスである個別指導は、固定費型ビジネスモデルの集団指導と比べて、全く反対の性質を持つ。一概にどちらのモデルが優れているかは言えないが、不況に強いのは変動費型ビジネスの方だ。売上が減少しても利益が出やすい仕組みがあるからだ。

個別指導型のメリットのひとつは、学習塾の三大経費のひとつである人件費を、アルバイト講師を採用することにより抑えられることにある。これは人件費を正社員のような固定費ではなく、アルバイトにすることにより変動費に置き換えたからである。それゆえに個別指導塾の中には、数十名程度の生徒を集めれば損益分岐点をクリアしてしまうモデルもあるくらいだ。個別指導は成長は落ちたものの、漸減する業界内で少ない成長市場であった。

個別指導型は現在の市場や顧客のニーズにマッチすることにより成長してきた。しかし、社会情勢や構造が変化し始め、先行き不透明な時代に入り、その成長率に限りが見え隠れしてきたことも事実である。既に個別指導でも経営難の教室は増えており、形式だけの個別指導型が淘汰されていくのは時間の問題だろう。永続的に成長するためには、今こそビジネスモデルを変革する時がきた。

少子化が続く限り、現状のビジネス構造では、無理やり需要を起こすことは難しい。規模縮小、買収、倒産などさまざまな手法で均衡縮小の道を探るしかなく、業界内に活気をもたらすことはできない。そこで、新たな分野での需要創出が必要となる。

先の個別指導は、今回の教育改革とどこまでリンクできるかが大きな鍵になってくるだろう。特に高校生の対応に注目したい。2020年における教育改革にて、大学入試が大きく変わると報道されており、特に基礎学力テストの導入に注目が集まっている。

近年の大学入試の難易度低下が、高校生の学習時間を漸減させた。特にボリュームゾーンである中間層の学習時間は、2006年の時点で1990年の半分である60分に低下している(ベネッセ調べ。塾予備校での学習時間含む)。学力下位層の高校生においてやる気がない者が増え、学力上位層の高校生においてはグローバル化した教育の対応が進んでいない。ここに個別指導の大きなビジネスチャンスがある。

実際に基礎学力テストが大学入試に導入され、高校生の塾需要が高まるとする。学力中下位層の生徒に対しては、やはり個別の対面指導が一番適しているから、個別指導が活性化することが考えられる。マーケティング力がある大手塾は、大量の折り込みチラシやTVCM、インターネットメディアを駆使することで、大々的に生徒獲得を進めてくると思われる。

また学力上位層の高校生に対しては、個別指導に英語学習やタブレット教材を組み合わせることで、よりきめ細かな個別対応ができるだろう。これには高い指導力や教育ICTの取り組みが必要であり、この点においてブランド力がある集団指導塾が展開する個別指導は有利である。

少人数指導による高い指導力。ここに集団指導塾の成長戦略が見え隠れする。

- 参考「教育フランチャイズ ハンドブック 2017」今野 篤 著/編集・発行 株式会社経営教育研究所(M&E)