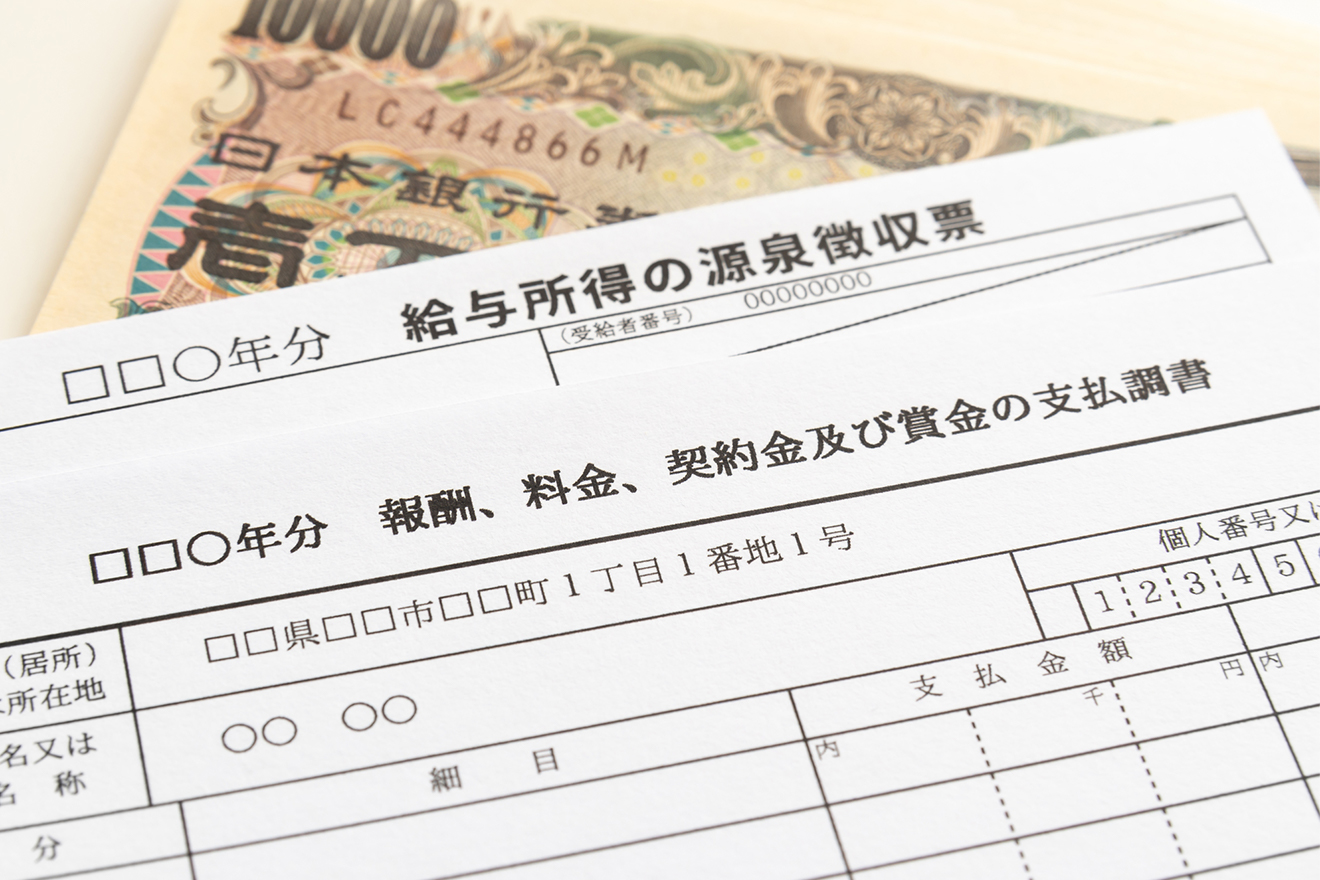

忘れずに発行しよう!退職者の源泉徴収票の発行方法と注意点

事業主として人を雇っていると、必ず経験することになる従業員の退職。退職するケースは様々ですが、従業員の退職の手続きは、事業者側で行わなければいけないものも多くあります。そして、会社が行なう重要な退職手続きのひとつが、源泉徴収票の発行です。

この記事では、従業員が退職した時の源泉徴収票の発行方法と、発行する際に気を付けておきたいポイントについて紹介します。

退職者が出たときに会社側がすべきこと

会社は退職者が出た際に源泉徴収票を発行しなければいけません。源泉徴収票とは、1年間の収入がどれくらいあったかなどについて証明する書類で、通常であれば12月の年末調整後に従業員に交付します。

ただし、年の途中で退職する人は、ほかの従業員のように年末に交付を受けることができなくなるため、退職した時点で発行することが必要です。退職者に対する源泉徴収票の発行期限は、原則退職日から1カ月以内となっています。

[PR]飲食店ビジネス特集

会社が退職者に発行する源泉徴収票の種類

会社が退職者に対して発行する源泉徴収票には、大きく分けて2つの種類あります。給与所得の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票です。ここでは、2種類の源泉徴収票それぞれの特徴を紹介するので、発行する際に間違いないよう、きちんと理解しておくようにしましょう。

給与所得の源泉徴収票

給与所得の源泉徴収票とは、給与として支払われている所得に関わる金額が記載されている書類です。1月1日から12月31日までに支払っている賞与を含めた給与総額、そのほか社会保険料や所得税額なども記されます。

中途退職者の場合には1年間の給与計算ができないため在籍期間中の所得分だけが対象です。1月1日から退職日までの期間における年収で計算します。

退職所得の源泉徴収票

退職手当の支給があった場合に発行するのが退職所得の源泉徴収票です。退職する年に支払われている退職金に関する金額を記した書類となっています。

交付は、退職日から1カ月以内に行わなければいけません。退職所得を給与所得と別に発行しなければいけない理由は、所得税の計算方法が異なっているからです。

退職者が源泉徴収票を使用する場面とは

そもそも、なぜ退職者に源泉徴収票を発行しなければいけないのかと疑問に思う事業者もいることでしょう。そこで、ここでは、退職者がどのような場面で源泉徴収票を必要とするかについて、具体的に紹介します。

確定申告の時

源泉徴収票は、会社員など確定申告が不要な人が所得の証明として受け取る書類です。本来であれば一定の収入がある人は全員に納税の義務があり確定申告が必要となります。しかし、個々で納税の手続きをすると手間がかかり、ミスが起きてしまう恐れもあるため、会社員の場合は給与から差し引いた税金を、会社が代わりに国に納めているのです。

納税の代行をしてくれる会社を辞めた際には会社で年末調整を受けることができないため、本人が確定申告をしなければいけません。そして、自分で確定申告を行う際には、給与をいくらもらっていたかの証明として源泉徴収の添付が必要となるのです。

転職先企業での年末調整の時

退職者が再就職し、退職日と再就職日の間に空きがなく、確定申告を必要としない場合でも源泉徴収票はきちんと交付しなければいけません。転職先の企業が、以前の会社で転職者が受けていた給料の金額を確認したり、年末調整をしたりする際に使用するからです。

また、多くの場合、退職者のその後の働き方を会社は把握しにくいものです。そのため、退職時点で再就職するかわからない場合でも、きちんと発行しておくことが必要となります。

[PR]買取ビジネス

退職者の源泉徴収票の発行方法

源泉徴収票の発行方法としては、エクセルなどで作られたオンライン上のソフトを使用する手段もあります。しかし、国税庁のHPから用紙をダウンロードして作成すると簡単で便利です。もともとオフィシャルなものであるため、安心して使用することができます。

インターネットなどを利用して電子手続きができるe-Taxのようなソフトを使い発行することも可能で、画面に表示される指示通りに該当箇所に入力をしていくと交付できます。

退職者の源泉徴収票に記入すべき項目

源泉徴収票には、さまざまな項目があります。ここでは、退職者の源泉徴収票の作成にあたり、記入が求められる項目について紹介しましょう。

支払い金額

源泉徴収票で、住所などを記載する欄の下にあるのが「支払い金額」です。支払い金額はいわゆる年収にあたり、その年に支給した給与の総額を記入します。賞与や手当なども全て含めた金額です。1年を通して支給がある場合には1年間の総額を書き、中途退職者の場合には年の途中まで、つまり給料を支払っていたときまでの給与総額を記入します。

支払い方法が翌月払いとなっていて、源泉徴収票を作成する時点でまだ支給額が決まっていない場合には、収入が確定した日に合わせて計算するため、翌年1月に支給する給与は翌年扱いです。ただし、すでに支給額が決定している場合には、実際の支払いの有無に関係なく前年扱いにします。

給与所得控除後の金額

支払い金額の横にある「給与所得控除後の金額」の欄には、支払金額から給与所得控除額を差し引いた金額を記載します。

給与所得控除額とは、給与の金額によって変わる控除率を用いて算出するもので、人によって金額は変わってきます。この欄に記載されるものが、いわゆる「所得」と呼ばれる給与所得の金額です。

所得控除の額の合計額

氏名の欄の下にある「所得控除の額の合計額」は、年末調整をしたときに記載が必要となる欄で、該当する各種控除の合計額を書き入れます。

所特控除の対象となるものは全部で14種類ありますが、医療費控除など3種類の控除は適用外です。そのため、所得控除の額の合計額に合算できる控除は、社会保険料控除や生命保険料控除、配偶者控除など11種類となっています。

源泉徴収税額

所得控除の額の合計額を記す欄の隣にある「源泉徴収税額」には、源泉徴収した金額、つまり1年間に納めた所得税の金額を記載します。

(給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額)×所得税率

所得税率は課税所得額によって変わり、国税庁のホームページで確認することができます。源泉徴収票の作成時に未払いだった支払金額があれば、未徴収の源泉所得税を内書きします。

退職者の源泉徴収票において発行時の注意点

退職者 源泉徴収票は、作成時だけではなく、発行の際にも気を付けておくべきポイントがあります。発行時に注意しておきたい4つのポイントをしっかりと頭に入れておくようにしましょう。

源泉徴収票を発行しなかった場合税務署から指摘される

源泉徴収票の存在を軽く考えて作成しようとしない会社もありますが、源泉徴収票の発行は、所得税法で定められたルールであり、企業に課せられた義務です。

退職者に対しても発行しなければならず、発行しないと法律違反となって、税務署から指摘を受けます。また、指摘があったにもかかわらず、それに従わない場合には、罰金などを科される可能性もあるため注意しましょう。

死亡退職者が出た場合相続人に交付する必要がある

源泉徴収票の発行は、退職者が死亡している場合も同様に必要です。ただし、退職者本人はすでに存在しないため、交付は相続人に対して行ないます。相続人は、被相続人となる退職者の確定申告を行う必要があり、その際に所得金額の確認をしなければいけないからです。

死亡退職者の源泉徴収票を発行する場合には「死亡退職」欄に「◯」を記載しておきます。また、支払い金額の欄に書くのは、亡くなる前に確定している支払い金額です。

基本的に原本を発行する必要がある

役所に提出する書類であっても、なかにはコピーの提出が可能とされるケースもあります。しかし、確定申告のために提出する源泉徴収票に関していえば、コピーは使用不可です。

中途退職者は再就職をしなければ自分で確定申告をしなければいけませんが、そのとき源泉徴収票の原本を提出することが必須です。このため、退職者に対してはコピーやプリントアウトしたものを交付しないように注意が必要となります。原則として原本を発行するようにしましょう。

記入漏れ・ミスに注意する

確定申告の際には正しい内容が記された源泉徴収票の提出が求められます。申告者本人のミスではなくても、記入漏れや書き損じなどがあると、退職者は正式な書類として源泉徴収票を使用することはできません。

退職者に迷惑をかけないためにも、再発行の手間を省くためにも、交付する前にミスがないかを必ずしっかりと確認しておくことが大切となります。

退職者には必ず源泉徴収票を発行しよう

源泉徴収票は、会社を通して納めた所得税の金額を退職者が正しく把握するための大切な書類です。再就職をする場合には、新しい会社に提出することが通常となります。また、再就職しない場合でも、確定申告をする際に必要です。

会社にとって発行することが法律で義務付けられている源泉徴収票は、必ず正しい内容で、期限内に交付するようにしましょう。

[PR]高齢者向けビジネス特集