|

2016-03-06 専門家が語る。フランチャイズ・独立開業コラム

株式会社PEOPLE&PLACE 代表取締役

松下 雅憲 |

繁盛店になるには自店の「強み弱み」を使え!マクドナルド元店長が考える店舗戦略とは

このコラムのポイント

このコラムは、店舗経営者の方が知っておきたい繁盛店になるためのマーケティング理論です。実は経営論でもよく出てくる「戦略」と「戦術」には違いがあり、戦略なくして戦術はうまくいきません。 マクドナルドの元店長である松下雅憲氏がそのからくりをわかりやすく解説していますが、店長時代に彼がとった戦略にもご注目ください。

フランチャイズWEBリポート編集部

店舗ビジネスに欠かせない「戦略」と「戦術」の違い、わかりますか?

「戦略・戦術って何でしょうか?これらの違いを説明出来る方はいらっしゃいますか?」

PDCAについてセミナーや研修を行うとき、私は必ずこの質問をします。

すると、こんな答えがよく返ってきます。

「両方とも同じ」

「戦略は、方向性を示し、戦術は方法を指す」

「戦略は、大雑把にとらえたもの。戦術は細かくとらえたもの」

受講者からは、このように当たっていたり外れていたりと、色々な答えが返ってきます。

しかし、きちんとした解釈を持っている方は意外と少ないのです。

実は、戦略と戦術は全然違います。

そして、その両方が店舗ビジネスを成功させるためにとても重要な要素なのです。

「戦略・戦術」と言う言葉が、戦争用語であることは使われている漢字から想像は出来ると思います。

ところが、その違いについては、どこを見てもあまりわかりやすく説明されていません。

例えばWikipediaで調べてみると・・・

「戦略は、一般的には特定の目標を達成するために、長期的視野と複合思考で力や資源を総合的に運用する技術・科学である」

「戦術は、作戦・戦闘において任務達成のために部隊・物資を効果的に配置・移動して戦闘力を運用する術である」 ※以上、Wikipediaから引用

「なるほどな・・・で、それってどういう意味?具体的にはどうすりゃ良いの?」

という感じですよね。

このままでは、「戦略戦術を立てよう」と言ってもどうして良いのかが分かりません。それが「戦略戦術」をきちんと立てることが出来ない大きな要因のひとつとも言えます。

そこで、今回は、私の「戦略戦術の定義」を説明することにたしましょう。

戦略なしで戦術は成功せず。5W3Hを説明できるようになりましょう

まず「戦略」ですが、私の定義は、「そのお店の『強み』を活かし『弱み』を克服することで『機会』を獲得し『脅威』に対抗する方法」としています。

ほんの少しでもわかりやすくなりませんか?

まだ、抽象的ですが、ひとまずは、このように理解して下さい。

次に「戦術」です。

「戦術」が「方法」であることは確かなのですが、もう少しわかりやすくするために「戦略」と合わせて説明します。

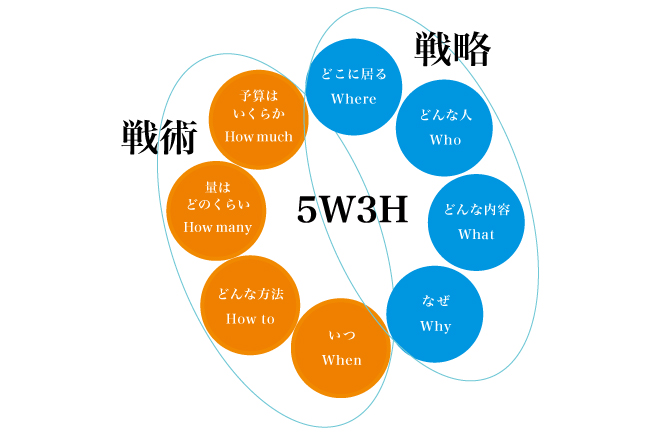

実は、「戦略・戦術」とは、5W3Hで説明できるのです。

あなたも、5W1Hと言う言葉は聴いたことがあると思います。

物事や方法を具体的に説明するときに不可欠な要素を説明している言葉です。5W3Hはそれの発展型だと考えて下さい。

戦略=4W

Whereどこにいる・・・・商圏

Who どんなひと・・・・ターゲット

What どんな内容・・・訴求・アピールする内容

Why なぜ・・・・目的、背景、根拠

戦術=1W+3H

When いつ・・・実行スケジュール

How to どういう方法・・・新聞折り込み、ネットクーポンなど

How many どれくらいの量・・・配布、折り込み枚数など

How much いくらの予算・・・予算

戦略(4W)を語れてはじめて集客作戦はうまくいく

つまり、「戦略がない」という状態は、「どこにいる」「どんなひと」「どんな内容」「なぜ」の質問に答えられない状態を言うのです。

その状態では、「戦術」は上手く行くはずがありません。だって、これでは、滅多矢鱈に、闇雲に、適当に攻めているのと同じだからです。

あなたのお店の集客作戦は、この「戦略・・・どこの、どんなひとに、どんな内容を、なぜ」が明確ですか?

実は、多くのお店の「集客作戦」は、「戦術」でしか考えていないケースが多いのです。

戦術である「いつ、どういう方法で、どれくらいの量で、いくらで」というのは、何か行動を起こしたときには必然的に発生することなので、誰もが答えることが出来ます。(出来るはずです)

戦術(1W+3H)決めから入ると店舗経営は非効率

例えば「チラシを、新聞折り込みで、2万枚、40万円の予算で制作配付する」

これは、「戦術」です。

では、

この「戦術」を選んだ根拠「なぜ」は明確なのでしょうか?

「何を」アピールするのでしょうか?

「どんなひと」にアピールするのでしょうか

そのひと達は「どこにいる」のでしょうか?

これが「戦略」です。

これらに答えることが出来てこそ「根拠のある計画」と言えるのです。

PDCAのPLANを立てる段階で、「強み弱み」を言葉にし、それを使って「戦略戦術」特に「戦略」を立てることは、「集客作戦」を決定する上で何よりも大切なのです。

しかし、現実には、そのプロセスをすっ飛ばして、思い込み思いつきで「戦術」を決めているお店が多いと思いませんか?もしかして、あなたの店はそうなっていませんか?

だから上手く行かないし、やり直しをすることになるのです。

さらにそれが、コストアップにつながり、強いては店長の疲弊につながるのです。

「根拠のある計画」とは、まず何よりも「根拠のある戦略」を立てることが大切なのです。

戦略(4W)立てにはSWOT分析を使え!

では、その「根拠のある戦略」の立て方についてお話ししましょう。

それは「SWOT分析」という方法です。そして、さらにそれを「クロスSWOT」により組み立てるのです。

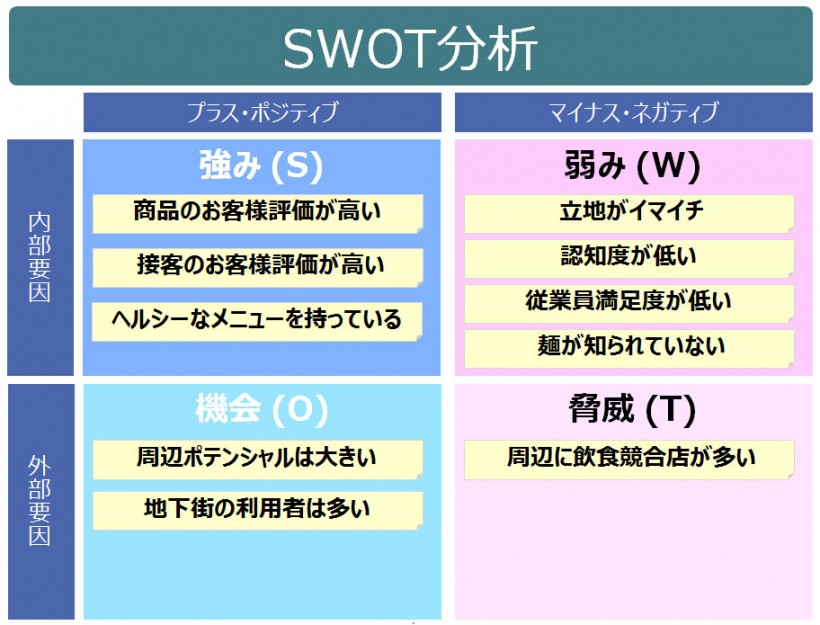

SWOTとは、

S・・・Strengths(強み)

W・・・Weakness(弱み)

O・・・Opportunities(機会)

T・・・Threats(脅威)

の頭文字で、それぞれ、

S・・・Strengths(強み)・・・お店の内部要因としての売り・得意、特徴、高評価な部分

W・・・Weakness(弱み)・・・お店の内部要因としての課題・苦手・低評価な部分

O・・・Opportunities(機会)・・・商圏などの外部要因としての売上アップチャンス

T・・・Threats(脅威)・・・商圏などの外部要因としての売上減少リスク

と言う意味になります。

これらを、「ポテンシャル×吸引力」から作られた質問に答えながら、自分たちのお店がどのような状態にあるのかをリストアップするのです。

クロスSWOTで更に目標達成のための道筋を明確化する

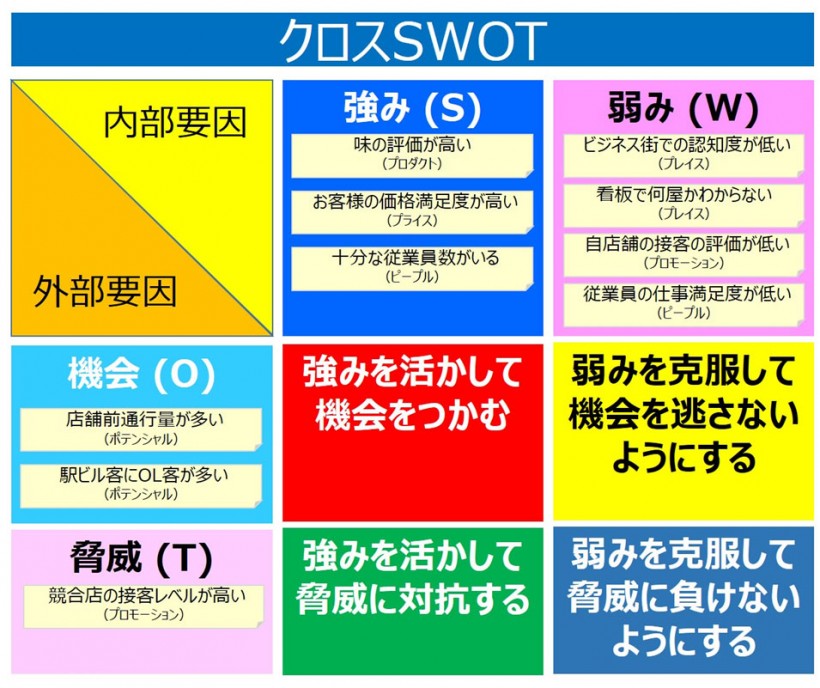

そして、今度は、それぞれの項目の中で言葉化された「強み・弱み・機会・脅威」をお互いにクロスさせます。これをクロスSWOTといいます。

もともと、SWOTに分類される店舗力の項目は「状況を説明」しています。このままでは、具体的な行動は起こせません。

なので、これらを掛け合わせることによって「目標達成のための行動内容」をはっきりとさせるのです。

では、クロスSWOTによる戦略の組み立て例をお話ししましょう。

強み×機会・・・強みを活かして機会を獲得する

弱み×機会・・・弱みを克服して機会を逃さないようにする

強み×脅威・・・強みを活かして脅威に対抗する

弱み×脅威・・・弱みを克服して脅威に負けないようにする

基本的には「強みを活かす」というのは、「攻撃的な戦略」で、「弱みを克服する」というのは「防衛的な戦略」です。どちらが良いとかお薦めとかではなく、これらも「仕事の順番」を元に判断することが大切なのです。

下記の図を参考にしてクロスSWOTしてみましょう。

マクドナルド元店長がとった防衛的戦略の実例

個人的には、「攻撃的な戦略」が好みではありますが、そんな私でもマクドナルドのとあるお店で店長をしていたときは、まずは「防衛的な戦略・・・弱み×機会」を徹底的に行いました。

その店舗は、月商1500万円の中規模のお店でしたが、スタッフが40名程度しか稼働しておらず、日々の必要なシフトが十分に確保できない「人手不足」状態でした。

この店は、大阪でも有数の繁華街にあります。

目の前の商店街には、毎日何万人という人が歩いているのです。

しかし、人手不足状態に陥っていたその店は、サービス低下、特に接客スピードに大きな影響が出ており、たくさんの売り逃しを発生させていました。

私は、スタッフさえ十分に確保できたら、売上を2倍にすることが可能であると確信していました。その根拠は、スタッフを十分に配置できた日と出来なかった日とでは明らかに売上が違っていたからです。

そこで私の取った戦略は、「スタッフ不足を解消し客数を増加させること」でした。

しかし、上司である営業部長は、各店の戦略策定に於いて、チラシやクーポンなの販売促進策を策定するように店長に求めていたので、「販促は後回し。

まずはスタッフ数を増やす」という私の戦略は一笑に付されたのですが、当時から「仕事の順番」にこだわっていた私は、部長の指示に反し「まずはスタッフを充足させること」に集中したのでした。

結果、私たちのチームは、その戦略を決めてからわずか3ヶ月でスタッフ数を120名に増員、その結果、月商を2500万円にまで伸ばしたのです。

クロスSWOTに加えて重要なのは「従業員」「お客様」満足度UP

このようにクロスSWOTにより組み立てられた「戦略」は、そのお店の状況により4つのカテゴリーのうちのどれを最初に選択すれば良いのかがはっきりと見えてくるのです。

もちろん、たくさんのSWOTを言葉化していた場合は、その組合せにより何十もの戦略候補が出てきます。なので、ただクロスSWOTを行うだけで、その優先順位を決めるのは簡単ではありません。

しかし、ある方法を使えば、それが簡単に決められるのです。

その方法は、第4回のコラムで紹介した「仕事の順番5つ」にも掲載していますが・・4)SPCを正しく回すと、5)6ステップで従業員満足を高めるが元になっています。

具体的な決定方法については、今後、このふたつの「仕事の順番」のお話しをする際に詳しく説明いたします。

さて、いかがでしたか?

少しは「戦略戦術」について、理解が深まったでしょうか?

では、「戦略戦術」を理解し、そしてその内容を決めることが出来たら、今度は「目標設定」です。

次回は、この「目標設定」についてお話しいたしましょう。

お楽しみに。