|

2015-10-08 専門家が語る。フランチャイズ・独立開業コラム

フランチャイズ研究会 社会保険労務士・人材育成トレーナー

安紗弥香 |

コンビニスタッフ採用と育成のコツ

このコラムのポイント

人材不足といわれるコンビニ業界。もしコンビニオーナーになったらどのように人材募集をかけ、どのような心持ちで育成に携わればいいのか。実際にコンビニ本部で人材育成に携わってきた安氏に解説してもらいました。

フランチャイズWEBリポート編集部

コンビニ業界は今人材不足!

人材。今のコンビニエンスストアの一番の課題といっても過言ではありません。人が集まらない。育ててもすぐにやめてしまう。

コンビニエンスストアは今や、サービスが増え、名実共に「便利」な空間になっています。

しかし同時に、スタッフの業務量も以前より増えており、コンビニエンスストアの歴史が始まった当初とはまったく違う業態へと進化しています。

それに伴い、働き方や人の集まり方にも変化が起こっています。

私の周りでも、約20年前は、「コンビニは楽な仕事」と言われることも多かったのが、今では「大変そう」「たくさん覚えることがあって自信が持てなさそう」という声が最も多く聞こえてくるようになりました。

しかし、人材が確保しにくくなっている反面、コンビニエンスストアの店舗数は増え続けています。そのような中、どのように採用、育成に取り組んでいけばいいのでしょうか。

本部の取り組み

セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど各本部では、現在アルバイトスタッフの安定的な確保に向けて、加盟店の募集要項を公式ホームページ(もしくはその提携ホームページ)で公開し、その場で応募ができる体制を整えています。

セブン-イレブン、ローソン(ローソンスタッフという会社を作っています)、ファミリーマートの各ページから確認することができます。

また、育成については、第9回のマニュアルに関するコラムでも述べた通り、スタッフ育成のための機能がありますが、研修についても、加盟店オーナーや店長への研修だけでなく、アルバイトスタッフの育成に協力的になってきています。

もともとは、あくまで本部は加盟店に対して店舗運営ノウハウを提供する立場であり、採用や育成については、加盟店が行うべきものである、という認識でした。しかし、ここ近年の人員不足に加え、採用したスタッフが定着せず早期に辞めていく状況を見過ごすことができず、本部がそのサポートに乗り出した形です。

その他にも、採用ではなく、派遣スタッフの確保や育成、派遣を本部が派遣会社と協力体制をとり、進めているチェーンもあります。

採用のコツ

とはいえ、実際の採用活動は本部が協力しているだけではなかなか確保できません。では、実際に店舗で募集、採用活動を行う場合のコツについて見ていきましょう。

季節指数を有効活用

パート・アルバイトが最も仕事を探す時期はいつか、ご存知でしょうか?

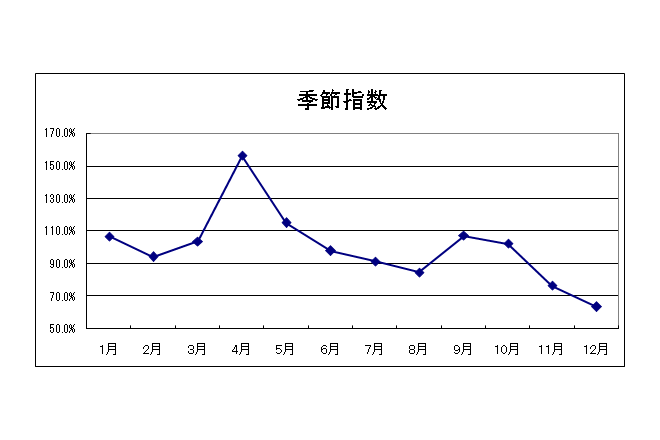

図表は、厚生労働省の「一般職業紹介状況」でパート労働者の求職者数をもとに算出した季節指数です。

これを見ると、入学や年度始めの時期である4月、5月が高く、次いで9月などの秋に、その傾向が高まります。逆に、11月や12月などは求職者数が激減することから、求人を出してもあまり効果は見込めません。以上のことから、季節指数を加味し、効果的、集中的に複数の求人媒体を活用していくことが望ましいと言えます。

出典:厚生労働省 一般職業紹介状況〔実数〕(パート)平成26年1月〜12月の新規求職者数を加工したもの

出典:厚生労働省 一般職業紹介状況〔実数〕(パート)平成26年1月〜12月の新規求職者数を加工したもの

募集媒体の種類と効果

募集媒体も、有料求人媒体や店頭ポスター、ハローワークの求人など、複数の種類をうまく組み合わせていくと、多くの人にアピールすることができます。その種類と、メリット・デメリットを以下の表に示してみました。

| 募集媒体 | メリット | デメリット |

| 有料求人媒体 | ・多くの事業者が活用 ・発行部数が多い ・求職者が手に取りやすい ・見た目がきれい |

・費用がかかる (数万~数十万円) ・掲載まで時間がかかる ・どこも同じような求人情報 →目立ちにくい ・定期的に発行されるため鮮度落ちが早い |

| 店舗ポスター | ・すぐに作成でき、提示できる ・近くに住む人にアピール可能 ・手軽でコストがあまりかからない |

・ずっと提示しておくと色あせる ・放置すると逆効果(ずっと人がいないのでは・・・ 職場環境が悪いのではないか・・・と思われやすい) ・最低賃金が更新された際に書き換えが必要 ・店舗に来る人にしか見ることができない |

| ハローワーク | ・無料(ただし、事業所の雇用保険加入が条件) ・ハローワークだけでなくネット上でも公開が可能(選択もできる) ・窓口担当者とその場で相談しながら求人申込書を作成できる ・助成金の相談も可能 |

・フォーマットが完全に決まってしまっている ・掲載まで1週間近くかかる ・原則ハローワークを利用する人が対象なので、人員が限られる場合がある ・文字のみでしか伝えられない(写真は使えない) |

| 口コミ | ・手堅い ・有望な方を紹介してもらいやすい ・費用もそこまでかからない(紹介者へのお礼など) |

・数は期待できない ・仮に合わない場合であっても断りにくい |

募集対象別のポイント

コンビニの仕事に携わる人は、年齢も経験もさまざまで、応募する場合にも、学生や主婦、フリーター、外国人など多くの人がいます。では、これらの求人媒体をどのように活用していけばいいのでしょうか。

まず、共通して言えることは、応募の間口を広くとる、ということです。

そのためには、応募者の条件や勤務時間を細かく書き過ぎないことが大切です。「明るく元気な人募集」(ただし、ハローワークの場合、抽象的表現はNG)「シフトは週1〜OK」など、まずは応募者が気軽に応募を検討できる内容にし、詳細については面接や採用時に相談できる余地があるように見せておくことも有効です。

また、例えば具体的に「主婦パートがもっと欲しい」「外国人を積極採用しよう」という目標がある場合は、下表のように、それぞれの属性の心に響く内容を入れ込みます。

| 求人媒体の種類 | ポイント(参考としてご活用ください) |

| 学生 | ・紙媒体よりネット媒体が有効 ・週1や週2など、少ない日でも就業可能なことをアピール ・未経験でもマニュアルと研修により早期に仕事を覚えられる旨を強調 ・学生だからと言って基本自給をマイナスしない(時給の比較的高い派遣就業を希望する学生が増える) |

| 主婦パート | ・職場の人間関係について触れる(「雰囲気のとても明るい職場です!」など) ・「主婦パートさん活躍中!家事や子育てとも両立OK」という文言を活用 ・日中の短時間勤務も可能な場合は明記しておく(扶養の範囲内で働けることを知りたい) |

| フリーター | ・ハローワークを有効に活用している割合が比較的多い ・「長期勤務可能」「正社員登用あり」などの文言を状況によって活用する ・社会保険の有無を明記 |

| 外国人留学生 | ・漢字を多用しない、英語で表記 ・「外国人応募可」「外国人を積極採用」などの文言を募集要項に入れておく ・求められる日本語力やスキルのイメージをある程度明記しておくとよい |

| 高齢者 | ・ネット媒体より紙媒体 ・「未経験でも丁寧に教えます」という内容を強調 ・「中高年歓迎」などの文言を募集要項に入れておく |

採用面接

募集を出すと、求職者が応募をしてきます。その際、どのような見極めで書類選考や面接を行えばいいのでしょうか。大事なことは、応募者への歩み寄りと、冷静で客観的な判断です。以下にそのポイントをまとめました。

書類選考のポイント

| ポイント | 内容 |

| 空欄はないか、ギチギチにPRで埋められていないか | 空欄があると注意力が散漫、あるいは応募に対する熱意が低い可能性がある。 また、逆に枠内ぎっちりに字が埋められている場合、神経質な性質、自身のなさの表れである可能性もある。 |

| 丁寧に書かれているか | お客さま対応時に、領収書など、字を書くこともあるため、字の形がきれいかそうでないかではなく、丁寧に書かれているかどうかを一つの判断材料として活用する。 |

| 学歴や職歴の空白期間 | 面接時に質問して、何をしていたのかを確認する部分として活用する。 |

| 転職回数 | 業務についていけなかった、人間関係に不満があった、飽きた、など、消極的な理由で転職をしている可能性もあるので、詳しくは面接時に確認。 |

| 既往歴 | 病名が書かれていたら必ず確認。しかし「良好」と書かれていても、それをそのまま鵜呑みにしてしまうのはやや危険な場合がある。 |

面接時のポイント

| ポイント | 内容 |

| 面接時間の7割は応募者に話をさせる | 様々な角度から質問をしながら、どんどん応募者に話をしてもらう。それにより、応募者の考えを引き出すことができる。 |

| 応募者のプライバシーを守る | 事務所など落ち着いて話ができる場所を選んで面接を行うようにする。出入りが多いと、それだけで気が散ってしまうもの。面接中は、極力事務所に人を入れないように注意する。 |

| 面接は、極力複数名で行う | 1人の見方に偏った判断になることを避けるために、極力複数名で面接を行うようにする。 |

| 面接は、どんなに長くても1時間以内に | 面接はあまり長すぎるとだれてしまうもの。業務や採用可否の判断に影響が出る可能性も高くなる。 |

| 「はい」「いいえ」で答えられる質問は避ける | 例えば、「接客という仕事をどう思いますか?」という質問にすると、応募者の考えも聞き出しやすくなる。5W1H(誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どのように)を意識した質問を心がけたい。 |

|

タブーとされる質問に注意する |

思想、信条、宗教、支持政党、本籍地、両親の職業や役職、性差別(女性に対して、「結婚後、出産後も働き続けますか?」など)にあたる質問は避ける(その質問によって合否判断をされた、と応募者に誤解されることを防ぐため)。 |

育成・定着化のコツ

そして、採用したら終わり、ではありません。

採用自体にも多大な労力がかかるものですが、実はここからが始まりなのです。スタッフが一人で仕事ができるようになるために、一定の期間をかけて育てていかなければならないのです。そこで、育成時にはどのようなことに留意していけばいいのかを見ていきますと、5つあります。

まず、スタッフをどれくらいの期間で育てていくのか、というゴールラインを設定します。ここでは、仮に3ヶ月で育てよう、という目標を持ったとします。

1.スタッフ育成のゴールイメージを明確に

まず3ヶ月でスタッフにどうなってもらいたいか、というイメージを持ち、それをスタッフと共有することが重要です。例えば、「レジ業務、清掃業務をマスターしよう」とか「発注業務も出来るようになってもらいたい」などです。本部が用意したトレーニングプランがある場合は、それをベースにし、一人一人の勤務シフトに合わせて無理のないゴールを設定してみましょう。

2.スタッフの育成計画を立てる

スタッフを3ヶ月で育てるための育成計画を作ってみましょう。

本部で育成計画のフォーマットが用意されている場合はそれらを有効活用してもよいでしょう。スタッフ採用後、「とりあえずレジから…」ではなく、優先的に伝えなければならないことを忘れないようにします。

(例)

・働く上での身だしなみ、心構え

・ あいさつ、接客姿勢 など

3.オーナー自身の業務習得を早期に達成する

新規開店の場合、開店前の店長研修で経験や習得が満足に出来なかったものは、オーナー・マネジャー自身で習得していく必要があります。そこで、業務習得目標を設定しましょう。例えば、「1ヶ月で集中的にかつ積極的に業務に携わり、習得しよう」などです。また、業務もスタッフに優先的に教えていくものに絞っていくようにします。スタッフの休憩などで、人員が一時手薄になるときが、絶好の習得チャンスです。

また、いったん開店してしまうとなかなか時間の確保が難しくなるため、開店前の時間を有効に活用することが重要になります。そこで、トレーニングの時間をきっちり確保しておきましょう。

4.開店直後のシフトに厚みをもたせる

スタッフが育つまでは、オーナーやマネジャー自らがトレーニングを行うことになります。

それらをより効果的に進めるために、開店直後のシフトに少し厚みをもたせるのも有効な手段です。

家族や友人など、一時的に店舗運営を手伝ってくれる人員を確保しておくことで、オーナーやマネジャーが集中してトレーニングに臨む環境を作ることが出来ます。ただし人件費が発生するので期限を決めるなど、対策を立てた上で行うことが大切です。

5.こまめなコミュニケーションをとる

初めての業務はうまく出来なくて当たり前。その中で、スタッフの動きにしっかりと目を向け、効果的にほめたり、認めたり、必要に応じてアドバイスしたりすることが重要です。

最後に

さて、ここまで、コンビニエンスストアのスタッフ採用、育成のコツに焦点を当てて見てきましたが、いかがだったでしょうか。人によってその特徴も違えば、得意分野も違います。マニュアルだけでははかれない部分を確認しながら、いかに積極的にコミュニケーションをとっていくか。実はこれが最も重要なのです。

さて、第11回は、コンビニエンスストアチェーンのトップを走る「セブン-イレブンの強さ」にフォーカスしていきます。王者とも言われるセブン-イレブン。なぜ、そのように言われ続けるのか…その理由を探ります。

次回もお楽しみに!