|

2016-10-30 専門家が語る。フランチャイズ・独立開業コラム

株式会社PEOPLE&PLACE 代表取締役

松下 雅憲 |

繁盛店が採用している「従業員満足」の測り方

このコラムのポイント

繁盛店と呼ばれる店に行ってみると、お客様にとって心地いいサービスを提供できるスタッフがたくさんいることに気づきます。今回のコラムでは、そうしたお店の顔とも言える「看板従業員」の育て方、従業員を育成する立場の人が認識しておくべきポイントについて知ることができます。

フランチャイズWEBリポート編集部

従業員満足度が高くても、売上が上がらない…

「従業員満足調査なんて "売上"には関係ないんじゃないか…」

お客様に満足していただくことで、売上を上げていく… そんな、ごくごく当たり前のことについて、心から信じることが出来ない時代が 私にはありました。

と言うのは、それなりに「従業員満足度調査」の結果が良いにもかかわらず、スタッフの退職が相次ぎ、従業員満足度が高まれば同時に高まるはずの「顧客満足度調査」の結果については、まったく伸びず、結果として売上も伸びないときがあったからなのです。

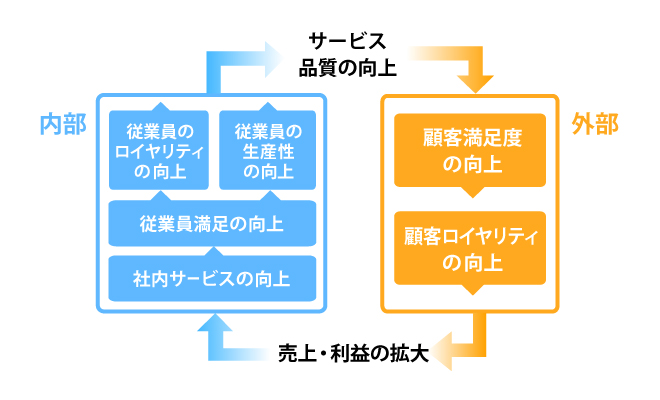

いくらサービス・プロフィット・チェーン※の原則を信じろと言われても、結果が伴わなければ 私には信じることはできませんでした。

もちろん、原則論としてや理想論としては理解できます。しかし、自分の店で、いくら従業員満足度を向上させても、肝心の顧客満足度が上がらないのです。

※サービス・プロフィット・チェーンとは、従業員満足→顧客満足→売上→利益→従業員満足のサイクルのことを言います。

ある繁盛店を見て気づいた「誇りと感謝」の意識

しかし、後に、その原因が実に単純なところにあることがわかったのです。

それは、サービス・プロフィット・チェーンをシンプルに回転させている、ある繁盛店を見たときに気がつきました。

彼らは、以前の私や私が担当していた店の店長・スタッフとは、「立っているステージ」が全然違っていたのです。

彼らは、仕事に対して強い「誇りや感謝」を持っていました。

そんな彼らの話は、意識が高すぎて、なんだか別世界の人のような気がしたくらいです。

正直に言うと、最初にその凄すぎる状態を見たとき、私の気持ちは「こんな状態って、まともにやってもできっこない」「洗脳かなんかしているんじゃあないのか」くらいネガティブな反応をしてしまいました。

ところが、自分の担当店舗に戻って、冷静にスタッフを見て、改めて彼らの話を聴いてみると、スタッフ達には「やる気もあれば、誇りや、感謝もある」ことがわかったのです。

「意識が低い」のは、自分自身だったのです。私だけではありません。「社員」「店長」という立場の人間は、「スタッフ」ほど「ピュア」に、お客様の事を考え切れていなかったのです。

言い換えれば、サービス・プロフィット・チェーンを逆サイクルで捉えていたのかも知れません。

店長の意識を改める 〜従業員満足度調査の捉え方〜

「顧客満足」「従業員満足」よりも先に「利益」と「売上」が要求されてしまうと、店長は、サービス・プロフィット・チェーンを逆サイクルで回してしまうようになるのです。

では、どうすれば、サービス・プロフィット・チェーンを正回転させられるのでしょうか。

答えはただひとつ… 従業員満足度を高めれば良いのです。

「いや、そんなこと言ったって、従業員満足度調査の結果が高かったのに、上手く行かなかったじゃ無いか…」問題は、そこにあるのです。

今までの従業員満足度調査は、単純に満足のために必要な項目の満足度を測り、それを総合的にまとめていただけです。それで現された「従業員満足度」は、本当の意味での「満足度」ではないのです。

従業員の仕事の満足度には、成長段階がある

この問題の解決のためのヒントは「マズローの欲求五段階説」にありました。

人間の欲求にも段階があるのと同じように、従業員の仕事の満足度にも成長段階があるのです。低いステージでの満足は、高いステージでの満足と根本的に「お客様や仲間に対する意識」が全然違うのです。

仕事の満足度ステージが 「低いレベル」 だと、いくらその満足度が高かったとしても、それは自己中心的な満足感であり、決してお客様に満足して頂きたいという「相手軸の満足度では無い」んだ!

私は、高い意識で仕事をしている繁盛店を分析することで、こう言う仮説、いや確信を持つことができたのです。

また、この満足度ステージというのは、低いか高いかの2種類ではなく、いくつもの段階に分かれていることもわかってきました。

つまり、今は低いステージにいる店でも、その段階をひとつひとつ上っていけば、いつかは必ず最高ステージに到達し、本当の意味での「仕事に満足したスタッフ」が「お客様に心から楽しんで頂けるような店」を作ることができるのです。

従業員の意識ステージを見極める方法

私は、そのステージを6つに分けることにし、それぞれに下記のような定義をしました。

そのステージは、低い順に6つの段階があります。

【第1ステージ】快適な労働環境

【第2ステージ】報酬と承認

【第3ステージ】目標と評価

【第4ステージ】成長と自律

【第5ステージ】貢献と責任

【第6ステージ】感謝と誇り

相互的な満足度や問題点を聞くような方式の「従業員満足度調査」では、従業員満足度の低い店でも顧客満足度が高くなることがあるのです。また反対に、従業員満足度の高い店でも、顧客満足度が低くなることがあるのです。

しかし、上のように、従業員満足度を6つのステージに分けて評価すると、ステージの低い店だと、顧客満足度は高くはなりません。同様に、ステージが高い店だと、間違いなく顧客満足度は高くなるのです。

つまり、従業員満足度調査は、満足や不満足をYES-NOの割合で評価するのではなく、今自分達はどの段階にいるのか?という方法で評価すれば良いと言うわけです。

意識レベルの明確化で、従業員の「意識ステージの成長」を促す

この方法の従業員満足度調査を行う利点は、もう一つあります。

それは「各ステージがどの様なことを意識するレベルであるのか」と具体的に表現しているため、何をすれば 次のステージに行けるのかがわかりやすいということなのです。

この評価方法でわかりやすい成果としては、例えば 従業員満足度が『ステージ4』に到達すると「スタッフが辞めなくなる」ということです。

これは、満足度を%で評価した際には「何%ならば、そういう効果が出るのか」がわかりにくかったことに比べると、大きな違いがあると言えます。

従業員満足度高めて行くことで、スタッフは、お客様にもっと満足してもらいたいと考えるように成長していきます。つまり、お店全体が6つのステージを1段ずつ登っていくことで、そう言うスタッフが増えていくのです。

あなたも、自分の店のステージをもう一度見直して見ませんか?

そして、より高いステージに登って行きましょう!!

次回も、さらに詳しく「従業員満足度6ステージ」についてお話しします。

お楽しみに!

- 参考「『これからもあなたと働きたい』と言われる店長がしているシンプルな習慣」松下雅憲著(同文舘出版)